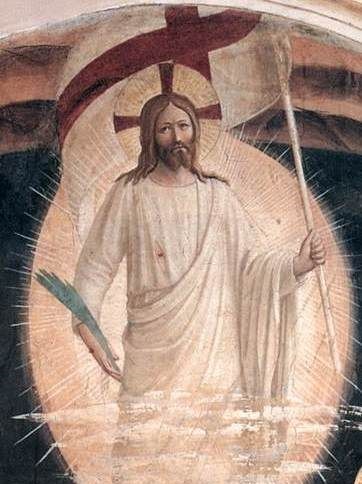

Sopraggiunse il fuoco divino, che non brucia ma illumina,

che non consuma ma risplende:

trovò i cuori dei discepoli come vasi mondi *

e infuse loro i doni dei carismi.

Li trovò concordi nella carità e li illuminò inondandoli di grazia divina.

E infuse loro i doni dei carismi.

Il Cristo che ha ricevuto lo Spirito senza misura, elargì doni agli uomini, e non cessa di donare: «Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto» (Gv 1,6) e «nulla si sottrae al suo calore» (Sal 18, 7). Egli «ha un fuoco in Sion e una fornace in Gerusalemme» (Is 31, 9). Questo è il fuoco che Cristo è venuto a portare sulla terra, e che apparve sopra gli apostoli in lingue di fuoco, affinché lingue di fuoco predicassero una legge di fuoco. Di questo fuoco Geremia dice: «Nel mio cuore c’era come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa» (Ger 20,9).

In Cristo lo Spirito Santo abitò pienamente e sensibilmente; egli poi effuse su tutti parte del suo Spirito, per cui «a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune» (1 Cor 12, 7). E aggiunge: Vi sono diversità di carismi e diversità di ministeri e di operazioni, ma uno solo è lo Spirito (cfr. 1 Cor 12, 4-6). Per queste differenti effusioni di carismi, lo Spirito Santo viene chiamato ora fuoco, ora olio, ora vino, ora acqua. Fuoco perché infiamma di amore e una volta acceso non cessa di ardere, cioè di amare ardentemente: «Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso!» (Lc 12, 49).

Lo Spirito Santo è olio a motivo di diverse proprietà. Fa parte della natura dell’olio, infatti, il rimanere a galla su tutti gli altri liquidi; così la grazia dello Spirito Santo, che con l’abbondanza della sua bontà supera i meriti e i desideri di quanti lo pregano, è più preziosa di tutti i doni e di tutti i beni. L’olio è anche medicina perché calma i dolori; così lo Spirito Santo è veramente olio perché è il consolatore. Inoltre, per sua natura, l’olio non si amalgama con niente; così lo Spirito Santo è sorgente purissima cui non si può unire niente di estraneo.

Comprendiamo quindi perché lo Spirito Santo sia designato ora come fuoco, ora come olio. Due volte esso fu dato agli apostoli: prima della passione e dopo la risurrezione. Osserva quanto sia grande in essi la fonte dell’ardore: non basta versare olio se non è riscaldato, e non basta avvicinare il fuoco se non si alimenta con l’olio. Ardenti di questo fuoco, gli apostoli «se ne andarono dal sinedrio lieti di essere stati oltraggiati» (At 5,41). Questo poi è il linguaggio del principe degli apostoli: Se anche dovete soffrire per il Cristo, beati voi (cf 1 Pt 3,14). «A voi è stata concessa la grazia non solo di credere in Cristo, ma anche di soffrire per lui» (Fil 1, 29).

Lo Spirito Santo è «il vino che allieta il cuore dell’uomo» (Sl 103,15) e non si versa in otri vecchi. Lo Spirito Santo è acqua: «Chi ha sete – esclama il Signore – venga a me e beva» (Gv 7,37). Lo Spirito Santo è più dolce del miele: preghiamolo dunque in spirito di umiltà, perché effonda nei nostri cuori una rugiada di benedizione, uno stillicidio di doni spirituali, e un’abbondante pioggia di grazia per purificare le nostre coscienze; infonda l’olio della letizia e il fuoco del suo amore nei nostri cuori, cioè Gesù Cristo, che il Padre consacrò e nel quale infuse la pienezza della consacrazione e della benedizione, perché a questa pienezza potessimo attingere. A lui onore e gloria per tutti i secoli. Amen.

Dai “Discorsi” di Pietro di Blois, sacerdote

Immagine: Beato Angelico, Pentecoste, Armadio degli argenti, Firenze, Museo di S. Marco.