Questi giorni dei santi e dei morti ci richiamano alle profondità di noi stessi, alla serietà dei nostri pensieri e dei nostri sentimenti, altrimenti la vita si disperde e si dissolve nelle banalità quotidiane. Abbiamo bisogno di soste in cui ritrovare il coraggio di interrogarci su Dio non superficialmente e non banalmente. Vorrei a partire dalle pagine che abbiamo letto oggi e proporre alcune riflessioni.

La prima è suggerita dal libro del Deuteronomio: “Ascolta Israele: il Signore Dio nostro è l’unico Signore”. Mi pare sia importante prendere coscienza di questa unicità del Signore. Dio è l’Unico e il Sommo. Che senso dò a queste parole? Il cardinale Martini ha avuto il coraggio di fare una Cattedra dei non credenti, in cui credenti e non credenti si confrontavano. Si disse che in noi c’è l’incredulo che anela credere e c’è il credente che è pieno di dubbi. Com’è bello trovarsi in questa comune povertà, ma anche nella ostinata ricerca di senso, di un puro volto di Dio.

In certe giornate sono immerso in una tempesta di dubbi, pare che qualcosa in me debba esplodere, non riesco a capire; ma di una cosa non dubito, c’è in me la forza di una certezza assoluta: Dio è il solo e l’unico possibile senso alla vita. Se Lui non c’è, la vita manca del suo fondamento e Dio è il fondamento stesso del significato di tutta la creazione. Posso dubitare che ci sia, ma quello di cui non dubito è che la vita possa avere un senso se Lui non c’è. Un senso pieno, un senso totale, un senso dove il cuore trovi la sua pacificazione e tutte le realtà umane trovino un punto di consistenza in ciò che vale. Se Dio non c’è, è inutile creare vita e dare vita, gli idoli non tengono, è fatica inutile vestire d’eterno l’effimero; ma per vivere abbiamo bisogno di eterno, allora diamo veste d’assoluto a quello cui basta tendere la mano e aspettare qualche giorno o cent’anni e assistiamo al crollo degli idoli mitizzati. Certi personaggi mitizzati si invocavano addirittura con il nome di “Padre”; ora les dieux sont morts, gli dei se ne vanno, non durano. Sono convinto che è difficile essere davvero atei. Ci sono piuttosto gli idolatri. Ognuno per vivere è costretto a inventarsi qualcosa di assoluto. Dio è l’Assoluto. Se non c’è un assoluto nella vita non c’è nulla di assoluto né valori, né doveri diritti, né significati. Vestiamo il nulla perché non possiamo sopportarlo e allora lo copriamo. Tanta cultura non è che il tentativo vano di rivestire il vuoto che si crea nell’esistenza dell’uomo.

In un’alta pagina della Gaia Scienza, Nietzsche dice: “Dio è morto, ma la gente non se ne accorge”, e fa questa ipotesi: quante chiacchiere per riempire il vuoto, sia pure chiacchiere universitarie, ma sempre chiacchiere. Abbiamo letto la parola del Deuteronomio dove si dice: “Ascolta Israele, perché tu sia felice: il Signore Dio nostro, il Signore è uno solo. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima … Questi precetti che ora ti do ti siano fissi nel cuore”. Io penso che quest’unicità di Dio, questo sentire che Dio solo è l’assoluto, è iscritto nel cuore stesso dell’uomo, è la nota ontologica costitutiva della creatura.

In questi giorni, se rientriamo nel profondo di noi interrogandoci, ci accorgiamo che nulla ruota attorno a noi stessi, ma tende verso un polo ignoto che è fuori di noi. Le cose più alte dell’uomo, le amicizie, gli amori, tutti dicono all’uomo il bisogno di Dio. In una pagina altissima

Simone Weil dice: “Siamo come il bambino che grida la sua fame e se anche qualcuno gli dice che forse non c’è pane per la sua fame: il bambino grida lo stesso perché che ci sia o non ci sia del pane, questo può essere incerto, ma che io abbia farne e bisogno di pane, questa è certezza assoluta “. S. Agostino diceva: “Io sono un fìlo d’erba che ha sete”. L’uomo è ontologicamente tensione verso, è come l’ago magnetico che tende a un polo ignoto nascosto che è anche dentro di lui, perché se non fosse dentro non sarebbe orientato verso una meta che è oltre. È il comandamento ribadito nell’Antico e nel Nuovo Testamento e che è il cuore della Bibbia: “Ama il Signore Dio tuo, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, con tutto te stesso”.

Se amare vuol dire “tensione verso”, io posso dire che davvero in me tutto tende verso Dio. È il mio essere stesso di creatura che anela verso questa pienezza assoluta. Sono un grido verso Dio con la speranza del cuore che sospira; e quando il cuore sospira, in fondo dice: Cerco il Tuo volto.

Simone Weil in un testo dell’ “Attesa di Dio” dice: “Quando Elettra non pensa più che Oreste sia vivo e che Oreste non sia più da nessuna parte, non per questo si riconcilia con l’ambiente, ma tutto ciò che desidera è di non esistere più dal momento che Oreste non esiste più” .

È difficile essere non credenti coerenti, vuol dire accostarsi all’uomo crocifisso, a qualcuno che dalla vita non ha avuto nulla, con le mani vuote e il cuore vuoto, e dirgli: “La tua sofferenza è inutile, è sterile, è vana”.

Un terzo pensiero vorrei aggiungere. Dio è ignoto. Dio è oltre le cose dell’uomo, è nascosto, ma non è contro il cuore dell’uomo. L’Apostolo Giovanni nella sua lettera dice: “Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa”, è più grande, ma mai contro di noi. Ci sono tante immagini di Dio che sono più piccole del nostro piccolo cuore.

Dio è oltre, è più in alto, c’è una trascendenza positiva, bella come la luce che trascende ogni cosa e il fiore si tende verso la luce come le braccia dell’arante. Questa è una luminosa grande pacificazione per cui Giovanni dice: “Davanti a Dio diamo pace ai nostri cuori, perché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. “.

Allora Dio diventa la speranza ultima della vita, l’ultimo orizzonte dell’uomo ed è bello pensare i nostri morti in questa luce, in questo orizzonte di pienezza per cui

anche loro sono in cammino, tutti siamo in cammino, ed un cammino che non si arresta mai. È un cammino che va, secondo il pensiero del più grande spirito religioso della Chiesa antica greca, Gregorio di Nissa, “di cominciamento in cominciamento, di ripresa in ripresa, in cominciamenti e in riprese senza fine”, fino al punto, dice Paolo, in cui “Dio sarà tutto in tutte le cose”, allora saremo nella perenne e piena vita e come diceva Bernanos, “nella dolce pietà di Dio come in un eterno mattino, in un sabato senza tramonto”. In questa prospettiva, in questa visione di speranza meravigliosa vorrei leggervi la grande pagina, che ho sintetizzato, della mistica inglese Giuliana di Norwich. Io ho bisogno di rileggerla spesso, a me e agli amici che sono talvolta nella sofferenza e nell’angoscia profonda:

“Dio ha pietà e compassione di noi.

E così il nostro buon Signore rispose

a tutte le domande e alle incertezze che posso avere,

dicendo in modo profondamente pacificante:

“Io, voglio fare che tutto sia bene.

Io farò che tutto sia bene.

Io posso fare che tutto sia bene.

Io so fare che tutto sia bene.

E tu vedrai da te stessa che tutto sarà bene.

In queste cinque parole Dio vuole che siamo permeati

di quiete e di pace.

Poiché come la Santa Trinità ha fatto tutte le cose

a partire da nulla, ugualmente la Santa Trinità

può volgere al bene tutto ciò che non è bene.

Questo è ciò che Dio mi ha mostrato in questa parola

che ha detto: Tu vedrai da te stessa che ogni sorta di cose

sarà bene!

La speranza nel Dio che amiamo, nel Dio del Vangelo, nel Dio più grande del nostro cuore, ha questi orizzonti ultimi e sconfinati; che questa speranza sia salda in noi, con tutti quelli che custodiamo nel cuore e con quelli che sono saliti più in alto, che ci hanno amato e, che, come dice la preghiera di Newman, ritroveremo e ameremo per sempre, nella divina pienezza del compimento in cui Dio sarà tutto in tutte le cose.

Saluto alla fine della Messa

Domani sarà la domenica in cui ricorderemo i Santi e i nostri morti. Per dare davvero una nota festiva leggiamo e ricordiamo l’alta pagina di Agostino, un ricercatore instancabile di assoluto, che ci ha consegnato le sue Confessioni in cui ci introduce tutti:

Ci hai fatto per Te, o Signore, e il nostro cuore è inquieto fino a quando non riposa in Te e ha scritto ancora: Tardi ti ho amato, o bellezza antica e sempre nuova, tardi ti ho amato e ci ha lasciato anche una pagina, quella dell’ “Alleluia del Pellegrino” che ci indica gli orizzonti ultimi del cammino della speranza cristiana.

Dio vuole che noi cantiamo Alleluja e lo cantiamo

nella verità del cuore senza stonature in colui che canta.

Cantiamo Alleluja, fratelli, con la voce e con la vita,

con la bocca e con il cuore.

Questo è l’Alleluja gradito al Signore.

O felici Alleluja del cielo!

Qui cantiamo Alleluja, ma lo cantiamo nell’affanno

e nel travaglio, lassù lo canteremo nella pace.

Qui lo cantiamo nella tentazione e nei pericoli,

nella lotta e nell’angoscia, lassù lo canteremo

nella sicurezza e nella comunione vera.

O felici Alleluja del cielo!

Dove non ci sarà più né angoscia, né discordia,

dove non ci sarà più nessun nemico,

dove non perirà più alcun amico.

Lassù canteremo Alleluja ed anche quaggiù

cantiamo Alleluja. Ma qui lo cantiamo

nella preoccupazione, lassù nella pace sicura.

Qui come morituri, lassù vivi per sempre.

Qui nella speranza, lassù nel possesso raggiunto.

Qui l’Alleluja della strada, lassù l’Alleluja della Patria!

Cantiamo dunque, fratelli. Cantiamo Alleluja

non per indurre al riposo, ma per alleviare la fatica.

Canta come cantano i viandanti.

Canta e cammina, non per cullare l’inerzia,

ma per sostenere lo sforzo.

Canta e cammina e camminando avanza,

avanza nel bene, avanza nella fede retta,

avanza nella vita pura senza smarrirti,

senza indietreggiare, senza fermarti.

Canta e cammina.

Signore, noi ti chiediamo che questa pagina sia vera nel nostro quotidiano, in ogni istante della nostra vita e nel nostro camminare, per cristo nostro Signore.

(Dal libro “Di cominciamento in cominciamento , di don Michele Do)

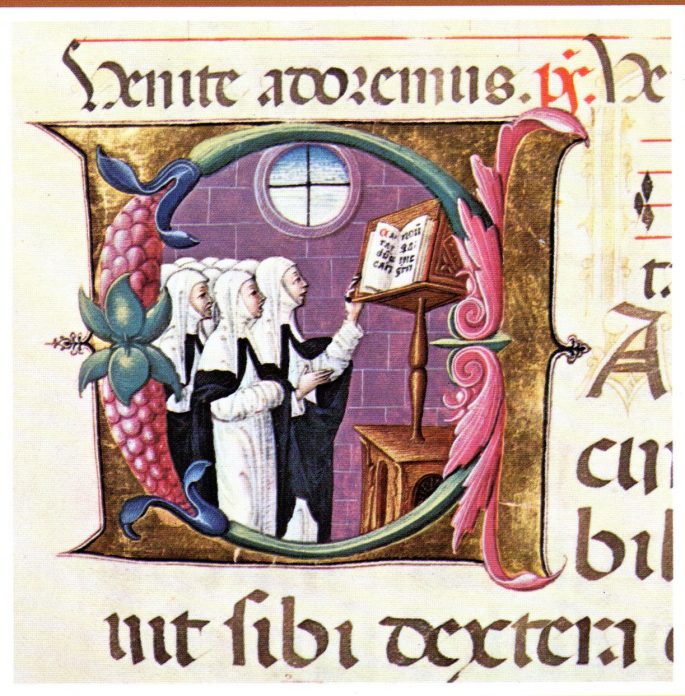

Immagine: Chiesa di S. Sigismondo, Bernardino Campi, Gloria del Paradiso, Affresco nella Cupola