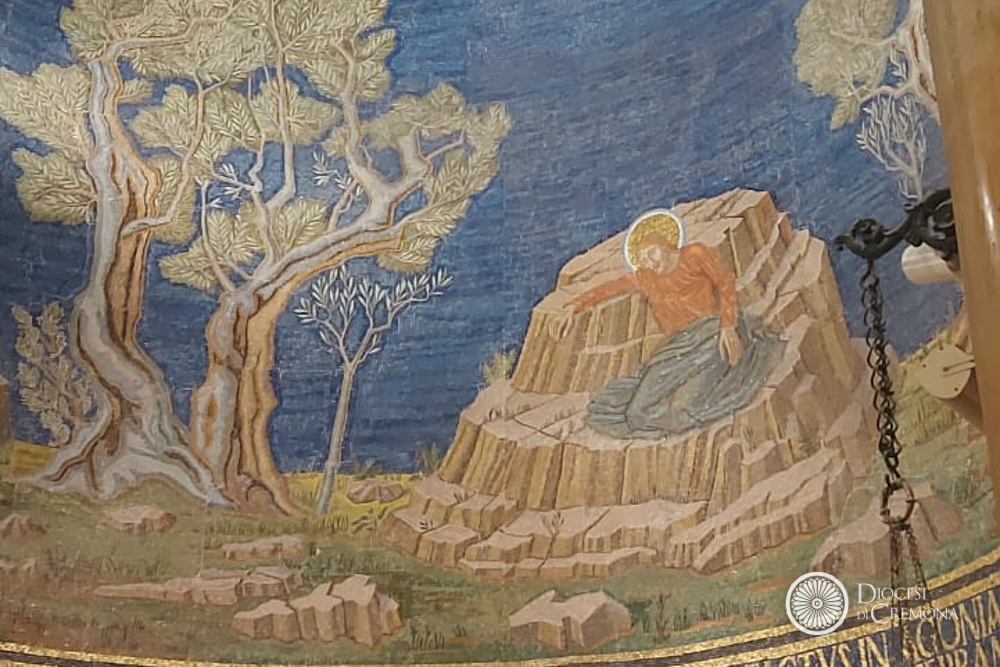

Al Getsemani i vescovi lombardi in preghiera per la pace

La preghiera per la pace nella Basilica delle Nazioni, la chiesa accanto al Getsemani, e l’incontro con i frati Francescani della Custodia di Terra Santa sono stati i momenti che, nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre hanno caratterizzato uno degli ultimi momenti del pellegrinaggio dei 13 vescovi di Lombardia in Terra Santa, che si conclude nella mattinata del 30 ottobre con la Messa al Santo Sepolcro e l’incontro con il patriarca dei latini, cardinale Pierbattista Pizzaballa.

Una veglia, quella al Getsemani, vissuta in comunione con tutte le comunità delle diocesi di Lombardia, invitate a unirsi spiritualmente alla preghiera dei loro pastori,e che è stata caratterizzata dalla lettura di due testi sulla pace che sono parte della tradizione ebraica e musulmana.

Nell’occasione l’arcivescovo di Milano e metropolita di Lombardia, mons. Mario Delpini, ha sviluppato una riflessione a partire dal punto di vista delle vittime: due soldati di fazioni opposte morti in guerra, due bambine uccise in un conflitto, due mamme che hanno perso i propri figli per cause violente. Dialoghi immaginari ma molto concreti, con al centro tre parole: «Il perdono difficile che riconcilia i nemici, la solidarietà semplice che aiuta e si lascia aiutare, la premura materna per il futuro del mondo».

In serata i vescovi lombardi hanno quindi incontrato i francescani della Custodia, ennesima occasione per immergersi nelle ferite e nella complessità di Gerusalemme e della Terrasanta.

Come già era accaduto in mattinata, durante la visita al villaggio di Taybeh, l’unico completamente cristiano in tutta la Palestina, ripetutamente attaccato da coloni ebrei che hanno incendiato auto, devastato il raccolto delle olive, deturpato i muri delle case con scritte minacciose. Un destino non diverso da quello degli altri 14 villaggi a maggioranza musulmana presenti in questa zona della Cisgiordania, a metà strada tra Gerusalemme e Ramallah. «Ma noi siamo fortunati – ha precisa amaro il giovane parroco, Bashar Fawadleh, qui dal 2021 – perché non abbiamo ancora avuto morti». La sua denuncia è stata la stessa che i vescovi lombardi hanno avuto modo di ascoltare negli incontri di questi giorni: «Il mix rappresentato da violenze dei coloni, guerra alle porte e povertà crescente ha come risultato che chi può se ne va: negli anni Ottanta Taybeh aveva 3mila abitanti, oggi sono 1.200».

Ciò, tuttavia, non impedisce a questo villaggio di essere un simbolo positivo di convivenza, dove un futuro è possibile: lo dicono le attività della parrocchia (tra le altre, una scuola, un ambulatorio medico, un’accademia calcio, una radio locale) che accolgono un gran numero di musulmani; lo dicono i numerosi progetti di cooperazione e di collaborazione (tra questi anche un gemellaggio in via di definizione con la Diocesi di Crema), così come le esperienze di dialogo ecumenico in un contesto in cui i cristiani, minoranza sempre più ristretta, sono inevitabilmente portati a superare le divisioni: «Qui ci sono anche una piccola comunità ortodossa e una melchita: celebriamo il Natale nella data di noi cattolici, bambini e ragazzi fanno insieme il campo estivo, a prescindere dalle appartenenze». E prima del 7 ottobre 2023, una data che in Terrasanta è citata in qualunque discorso come spartiacque, a Taybeh si provava anche a dialogare con i coloni ebrei, ma l’eccidio di Hamas ha fatto crollare tutti i ponti, radicalizzando i coloni sulle posizioni dei ministri più oltranzisti del governo.

Non è mancata una visita ai locali dove Charles de Foucauld trascorse alcuni periodi della sua vita.

Una situazione, quella dei cristiani di Taybeh così come quella dei cattolici di lingua ebraica, incontrati successivamente a Gerusalemme. Come ha raccontato don Benedetto Dibitonto, sacerdote originario di Napoli, che vive e svolge il suo ministero a Gerusalemme da circa tredici anni: «Siamo una comunità piccola, povera, una minoranza invisibile, e questa è la condizione ideale per il dialogo con gli ebrei. Siamo talmente insignificanti che non facciamo paura a nessuno, nessuno ci teme e così le persone sono incuriosite, vengono a vedere, ci si incontra e si apre il dialogo». Parlare la stessa lingua della terra in cui si vive, spiega don Benny ai vescovi, «ci mette praticamente nella stessa condizione della Chiesa delle origini, pochi e incarnati nella realtà ebraica».

La chiesa di San Giacomo accoglie tutti, cristiani convertiti dall’ebraismo: anziani superstiti dell’Olocausto, arabi e moltissimi cristiani filippini che arrivano in Israele per lavorare come badanti o muratori; ma in chiesa arrivano anche famiglie di ebrei osservanti, toccati nei loro affetti dalla guerra, che vogliono unirsi in preghiera, in ragione dell’unica umanità e dell’identico dolore che oggi tocca tutti, ebrei e palestinesi. «Gli ebrei che entrano qui e sentono parlare la loro lingua iniziano a pensare che i cristiani non sono quello che avevano sempre immaginato, finti amici, con l’obiettivo di convertirli; avvertono che quello che si respira è il desiderio del dialogo, e che ci unisce l’unica umanità». Arabi, ebrei, convertiti al cristianesimo, già battezzati o ancora in cammino, pregano insieme, formando un unico vero popolo.

Vescovi lombardi in Terra Santa: dopo Betlemme la preghiera al Getzemani